門票同步於城市售票網發售

https://www.urbtix.hk/event-detail/13907

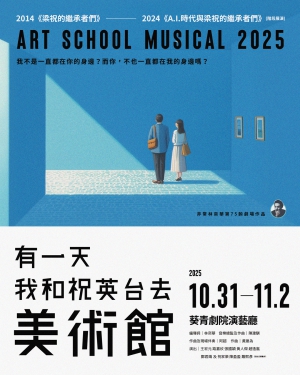

「我不是一直都在你的身邊,而你,不也一直都在我的身邊嗎?」

【梁祝的一年 最終章】

經歷十年蛻變的六位原班演員──王宏元、路嘉欣、張國穎、黃人傑、趙逸嵐、鄭君熾,加上三位 A.I. 時代的「繼承者」祝家樂、陳盈盈、羅熙彥,兩個世代的「梁」與「祝」在美術館,談藝術,談戀愛,談 ——「我是誰」。

走著走著就散了⋯⋯

一齣關於得而復失,失而復得的戲劇作品,

我們,十月美術館見。

======================

創作緣故|為什麼是梁山伯與祝英台?

劇場導演林奕華說:「 也許每段人生都是「前世今生」的未了因緣。」,多少人遇上「梁山伯與祝英台」,可能不會把它跟所有民間故事分別開來,但在一九七四年,一部重新在香港上映的黃梅調電影 《梁山伯與祝英台》(1963),一闕名叫《梁祝》(1958)的小提琴協奏曲,同時走進碰巧也是離家求學的一個少年的生命裏,更不謀而合的是,一位「同學」的出現,給十六、七歲的他,帶來往後從事創作的契機:那位同學喜歡出課本的問題「考」他,他喜歡以自行創作的謎語「敲」那位同學,一個「一本正經」,一個「意在言外」,一個在「學問」,一個在「問學」,多少二人共渡的時光,在往後林奕華的作品裏,轉化成永恆的比喻:「你願意當我的「同學」嗎?」

那位同學很年輕便病故,但他留給林奕華一部音樂劇作品《梁祝的繼承者們》(2014)。是音樂劇,由於梁祝的情愫行雲流水。但又不只是音樂劇而是「再思reThink 」音樂劇,因為林奕華沒有忘記兩個少年在一起的因緣:

他問「為什麼?」,他就問「為什麼不?」

======================

創作緣起|為什麼是梁山伯與祝英台,不是祝英台與梁山伯?

劇場導演林奕華說:「為什麼沒有公開考試把這個問題當中文作文的題目?」

所以,他的新劇的名字是 《有一天,我和祝英台去美術館》。「祝英台」 是唯一出現的人名,沒有了對仗的「梁山伯」,但多了一個「我」,所以,「梁山伯」是我? 「我」是梁山伯?

這個「我」,如是提供更多「負空間」給人想像: 祝英台的「現」,是不是對照梁山伯的「隱」?祝英台的「夢」,是不是對照梁山伯的「醒」,祝英台的「剎那」,是不是對照梁山伯的「漫長」?祝英台的「我」,是不是對照梁山伯的「他人」,從此一個論一個辯,一個逐一個逸,糾結皆在「我是誰」。

是因為任何時代的人,都要面對「那個年輕的我那裏去了?」

還是任何時代的人,都要面對「曾經有雙翅膀的我,能否找回一起翩翩的另一雙?」

如果「祝英台」是浪漫的,「我」怎樣才能「追」到祝英台?如果「追求」是浪漫的,祝英台怎樣才能追到「梁山伯」?

然而前提似乎是,追求還會存在嗎?見面還將存在嗎?約會還會存在嗎?美術館還會開門嗎?

答案可能就在怎樣還能留住「有一天」。

======================

本事

為什麼要懂「藝術」?

為什麼要懂「戀愛」?

為什麼要懂「我是誰」?

祝英台與梁山伯是同學,祝英台收到家書要她速回。依依不捨,梁山伯送祝英台一程。途中,二人經過一所美術館,故事就從在裏面的難捨與難離說起。

梁祝的一年 節目專頁

https://www.eldt.org/artschoolmusical2024-2025

* 2025年10月31日 及 11月1日(五、六)晚上6時30分 - 7時 設導演分享演前講座,免費報名,先到先得,額滿即止

普通話演出,附中文字幕

演出長約兩小時四十分鐘,另設中場休息

▸ 如遇特殊情況,主辦方保留更改節目內容、座位編排、表演者及隨時修改其條款細則之權利而無須另行通知。

▸ 主辦方保留拒絕任何不遵守條款的人士參與或入場之決定權。

▸ 如有任何爭議,主辦方保留最終決定權。